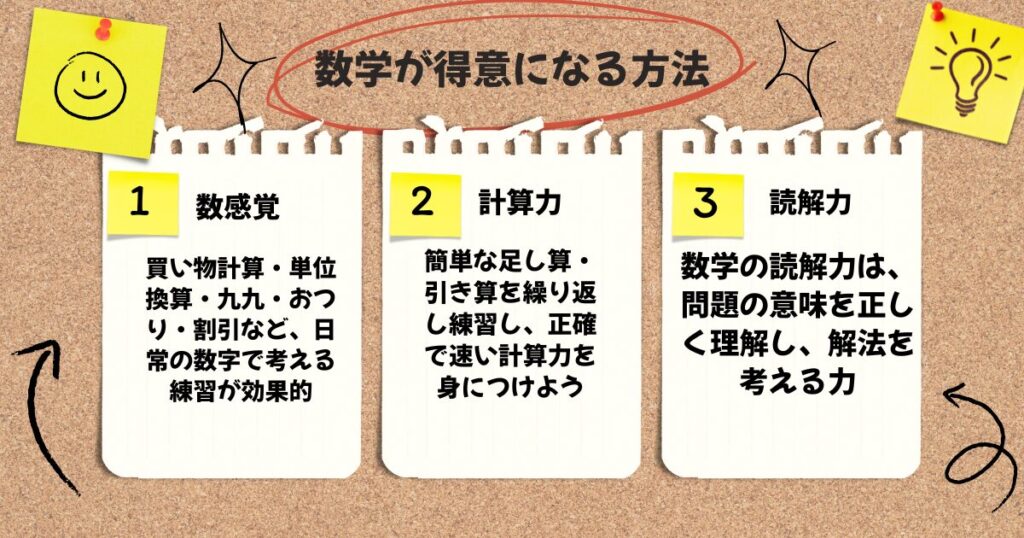

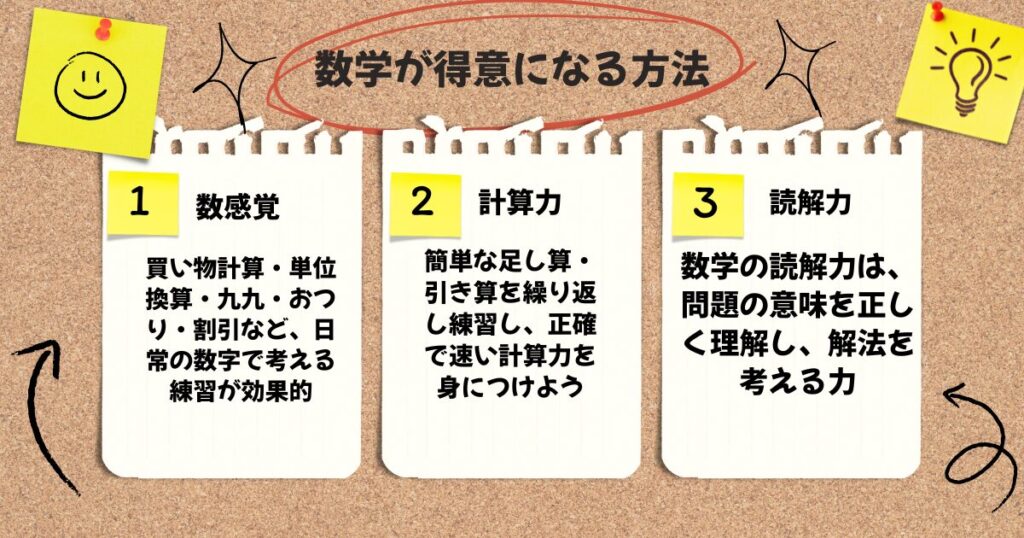

数感覚とは、数字や量を直感的に理解する力で、文字式・方程式・比例・関数・図形・文章題など、あらゆる数学の基礎となります。

さらに、問題文を正しく読み解く読解力や、計算力が組み合わさることで、初めて数学が得意になれるのです。

中学に進学すると、算数はできていたのに数学が急に難しく感じる…と悩む子どもは少なくありません。

その原因は、単なる計算力の不足だけではなく、「数感覚」と「読解力」の不足が関係しています。

きぃ先生

きぃ先生数感覚+読解力+計算力をバランスよく鍛えれば、数学は苦手科目から得意科目に変わります。

日々の学習に少しずつ取り入れることで、着実に理解力と自信を伸ばせます。

この記事でわかること

- 中学数学が急に難しく感じる理由と、算数との違い

- 数感覚・計算力・読解力が数学の理解に与える影響を知ることができる

- つまずきやすい単元ごとの具体的な勉強法とおすすめ教材

目次

中学数学が「急に難しく感じる」本当の理由

算数と数学の決定的な違い

小学校の算数は「具体的な計算」が中心。

でも中学の数学は、「数字の意味」や「関係性」を理解することが求められます。

たとえば、算数の「5+3」は具体的な数。

でも数学の「x+3=5」は「何に3を足せば5になるか?」という関係性の理解です。

「計算できるのに解けない」3つの理由

- 抽象的な文字(x、y)の理解が難しい

- 数の変化や関係をイメージできない

- 長い文章問題を読み解く読解力が必要

数感覚があると

- 計算の見直しが早くできる

- 問題の意味がすぐにイメージできる

- 関数や図形の変化を直感で理解できる

数感覚ってどんな力?【具体例】

「数感覚」=数字の大きさや関係性を直感で理解する力になります。

- 「50%OFFって半額だよね」:割合の感覚

- 「3分の1はだいたいこれくらい」:分数の大きさの感覚

- 「y=2xは、xが2倍ならyも2倍になる」:関数の変化の感覚

数感覚だけじゃない!計算力・読解力もカギ

【数感覚】が弱いと

式を作る力・問題の構造を理解する力が弱くなる。

- 数の意味がイメージできない:式の意味がわからない

- 符号(+−)や割合、比例・反比例が直感的に理解できない

- 覚えた公式や手順が「なぜそうなるか」わからないので、忘れやすい・応用ができない

【計算力】が弱いと

理解していても「正解」につながらない。自信をなくしやすい。

- 計算ミスが多発し、正解までたどり着けない

- 頭の中で簡単な計算ができないと、途中式が複雑になって混乱

- 「わかっているのに点数が取れない」状態になる

【読解力】が弱いと

「数学的な言葉の読み解き」ができず、応用・文章問題でつまず。

- 文章問題の意味が読み取れない

- 「何を聞かれているのか」がわからず、式が立てられない

- 図形や関数の問題文の条件を取りこぼすと間違える

- 数感覚=数の意味をイメージする力

- 計算力=正確に処理する力

- 読解力=問題文を読み解く力

この3つがバランスよく育っていないと、理解・正解・応用のどこかで必ずつまずきます。

数学に必要な「読解力」とは?

なぜ読解力が必要?

数学は「言葉で数字の関係を伝えてくる教科」

問題文を正確に読み取らないと、式が立てられません。

\読解力を伸ばす方法を解説/

きぃ先生のまなび家

【中学生】読解力を上げる勉強法と苦手克服の秘訣とは? | きぃ先生のまなび家

読解力は、すべての教科の基礎となる重要な力ですが、いきなり難しい問題に取り組むと挫折しやすくなります。効率よく力を伸ばすには、スモールステップで少しずつ積み上げ…

中学生がつまずきやすい単元と「数感覚」の関係

文字式・方程式

- 「xってなに?」→具体的な数から文字への変換ができないとつまずく

→「2+3=5」→「x+3=5(x=2)」の流れで理解する練習が効果的

比例・関数

- 「xが増えたらyがどう変わる?」の感覚がない

→表を作って、数字の変化を目で見てから、グラフで線の意味をつかむ

図形の面積・体積

- 公式を暗記しても、形の構造を理解していないとミスが増える

→実際に図を描き、分解や組み立てをして学ぶのが効果的

文章題

- 条件が多く、何を聞かれているのか読み解けない

数感覚と同時に、問題文を読み解く力(読解力)も必要です。

【完全版】計算力強化法+数感覚を育てる勉強法

計算力も筋トレ:おすすめ問題集

\毎日10分でOK!/

リンク

\基礎固め【計算編】/

リンク

\基礎固め【関数・図形編】/

リンク

文字式は「具体→抽象」で理解

- 「2+3=5」を「x+3=5」に置き換える練習

- 最初は数字で考え、徐々に文字に慣れる

比例・関数は「表とグラフ」で視覚化

- xとyの表を作り、どう増えるかを確認

- その表からグラフを書き、線の傾きを理解する

図形は「描く・分解・組み立て」

- 方眼ノートに正確な図を描く

- 複雑な形は、長方形や三角形に分けて面積を計算

- 展開図や立体も描いて、立体感を養う

日常の数字でトレーニング

- 買い物で「30%OFFはどれくらい安い?」を考える

- 地図を見て「距離と時間」の計算をする

- ゲームのダメージ計算や確率も、良いトレーニング

まとめ:数感覚+読解力+計算力=数学が得意になる

数感覚・計算力・読解力が理解のカギ

- 中学数学が難しく感じるのは、小学校算数との考え方の違いや基礎力不足が原因

- 数感覚・計算力・読解力がそろうことで、数学の理解がスムーズになる

- 単元ごとの勉強法と教材を工夫すれば、つまずきを克服して成績アップにつながる