「机に向かう習慣をつけたいけれど、なかなか続かない」そんな悩みを持つ保護者の方は多いのではないでしょうか。

学習の基礎となるのは、「やる気」よりも「習慣」です。

日々の小さな積み重ねが、集中力や学びの姿勢を形づくり、将来の学力の土台となります。

うちの子、なかなかやる気のスイッチが入らなくて困っています。

きぃ先生

きぃ先生「落ちこぼれは小学1年生から始まっている」と聞いたことがありますか?

うわぁ、そんな早くから落ちこぼれて始まるのですか?

幼児時期に学習習慣や学習姿勢が育まれた子どもは、自発的に学習に取り組むことができます。もしも、これらが備わってない場合の家庭学習のコツをご紹介します。

- 家庭学習を習慣化する具体的な方法

- 小さなステップから学習を始め、成果を記録するコツが学べる

- 学習姿勢が身についた子どもに見られる変化を理解できる

学習を習慣化する

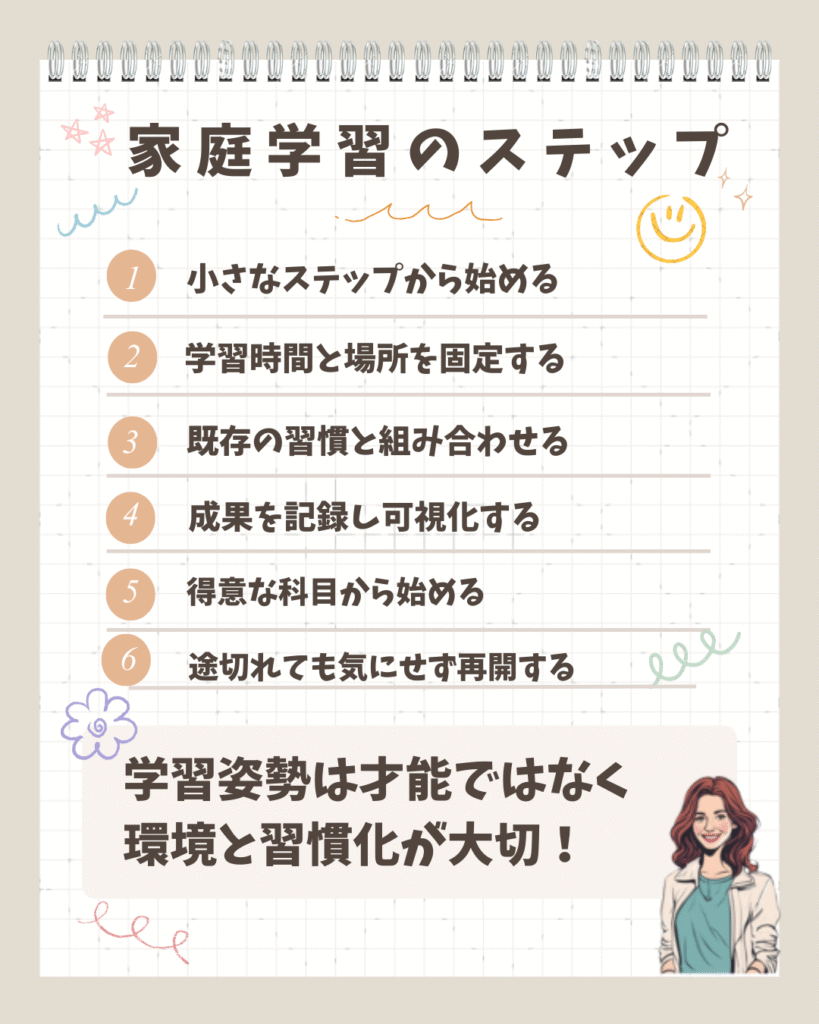

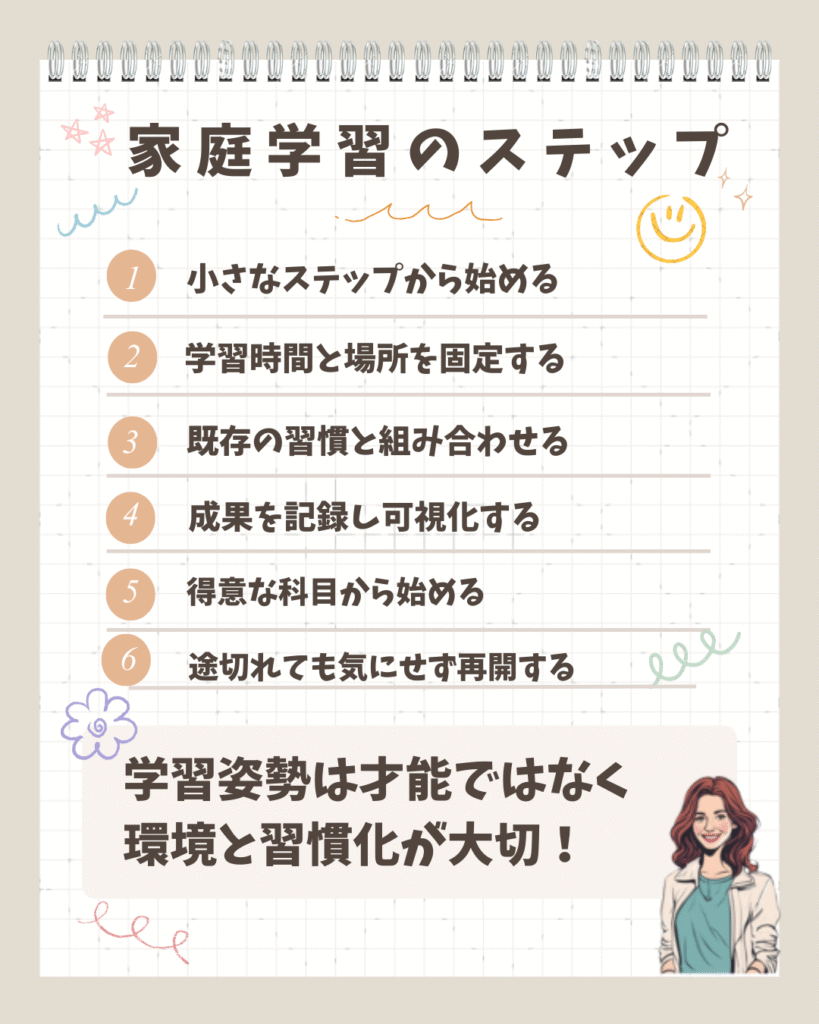

小さなステップから始める

- 家庭学習は、最初から長時間やる必要はありません。

- むしろ「短く・軽く」始めることが、継続のカギになります。

- 「短い時間でも毎日やる」ことが習慣化され、勉強の土台になります。

- 時間よりも「習慣化」を意識する

- やる気が出ない日も、10分だけでもやる

- ドリル1ページだけ、漢字1列だけ、英単語3つだけ、とにかく「やれた感」を大切にする。

- 「これだけでいいの?」くらいが続く秘訣です。

- 終わったらカレンダーにシールや◯をつけて可視化する

- 達成感→次のやる気につながる

- 短時間でも集中するためには、タイマーがとても有効です。

- 時間を区切るとダラダラせずに集中できます。

- タイマーが鳴るまでやると決める

- 終わったらしっかり休憩する(これも大事!)

学習時間と場所を固定する

人は「決まった時間・決まった場所」で繰り返すことで、行動が習慣として定着しやすくなります。

- 特に子どもは「いつも通り」が安心につながり、学習へのハードルも下がります。

- 毎日同じリズムが学習が生活の一部になります。

- 毎日同じ時間、決まった場所で学習することで習慣化しやすくなります。

- 大切なのは「毎日この時間になったら勉強する」が自然になること。

学習場所は「集中しやすく、落ち着ける空間」にする

- ここに座ったら勉強モードになるように環境を整える。

- 机の上をいつもスッキリ保つ

- テレビやスマホのない場所を選ぶ

- 勉強道具はすぐ取り出せるようにまとめておく

既存の習慣と組み合わせる

- 朝食前や入浴後など、すでに定着している習慣と学習をセットにすることです

- 行動を習慣化するためには、すでにある習慣の「ついでにやる」のが一番自然で効果的です

- 毎日欠かさずやっていることに「学習」をくっつけることで、無理なく続けられます

- 〇〇したら勉強するという流れを固定化するのがコツ

- 朝起きた後:朝ごはん前に漢字ドリル1ページ

- 学校から帰宅後:おやつを食べたらすぐに英単語

- 夕食後:食器を片付けた後にタイマー10分学習

- お風呂の後:リラックス後に1問だけ計算問題

- 寝る前の読書時間:今日の学習を振り返る

成果を記録して可視化する

学んだ内容や時間を記録し、進捗が目に見えるとモチベーションが上がります。

- なぜ、記録が大切なのか?

-

努力は目に見えないと、やった実感が湧きにくいものなので、「できた!」が形に残ると、自信につながり、継続する力になります。人は成長を実感するともっと頑張れる。

- カレンダーや表で◯をつける:毎日できたら◯や頑張った日は星マーク

- シールやスタンプを使う:見た目も楽しく、達成感が倍増

- 学習記録ノートをつける:日付、内容、感想などを一言「今日は漢字10問できた」

- 成果をグラフ化する(週単位・月単位):「今週5日できた」、「先月よりも頑張れた」が視覚でわかる

- 親子の会話のきっかけにもなり、学習がポジティブな経験になる。

得意科目から始める

まずは得意な科目から学習することでペースをつかみ学習意欲が高まります。

- なぜ得意科目から始めるのがいいのか?

-

勉強のハードルを下げ、「できた!」の実感を積み重ねるには、最初から苦手科目に取り組むより、自信のある教科・好きな分野から始めるのがベストです。

- スタートの心理的ハードルが低い:「やれそう」「わかる」から始めると楽に取り組める

- モチベーションが上がる:「解ける」→「楽しい」→「もっとやりたい」につながる

- 習慣化しやすくなる:楽しさが続くから毎日の学習につながりやすい

- 苦手教科への自信にもなる:「得意な教科はできた」→「苦手も少しやってみようかな」に展開できる

- どの教科を「入り口」にするか?

-

子どもの興味や得意分野を活かし、「やれること」から始めて、「できること」を増やす。

- 算数が得意→「計算ドリル1枚」

- 国語が好き→「漢字ドリル1枚」

- 英語に興味→「英単語の一問一答を3分だけやる」

途切れても気にせずに再開する

習慣が途切れた場合でも気にせず、翌日から再開する柔軟さが重要です。

- 1日サボってもいい、翌日に5分だけやればOK

- 3日空いても、また今日から再スタートでも大丈夫

- カレンダーに「再開マーク」や「がんばりマーク」をつけるのもおすすめ

続けることより、やめないことが一番の成功法!

- 「勉強を続ける力」とは、途中でやめずにやり直せる力

- 習慣の復活力を育てることが、本当の継続力になる

家庭学習のステップ表

学習の姿勢をつける

- 学習姿勢とは?

-

学ぶときの心構えや取り組み方、態度のことです。

- 単に勉強する時間や量だけでなく、どんな気持ちで、どんなふうに学習しているかが重要です。

- 学習姿勢は才能ではなく環境と習慣で身につくものです。

- 家庭での声かけや学習スペースの整備、成功体験の積み重ねが、よい姿勢を育てるきっかけになります。

学習姿勢がついたAさんの変化

Aさんは

入塾後1ヶ月は、それほど大きな変化はありませんでした。学校の宿題はやるけど、それ以上の勉強にはあまり積極的ではありませんでした。

しかし、「家庭学習のステップ」を意識して塾と家庭学習を習慣化することで「何をすればいいのか」が明確になり、勉強に向かう姿勢が変わりました。

実は、「やる気がない」のではなく、「やり方がわからない」だけの場合が多いのです。学習姿勢は、ちょっとした環境の違いと、関わり方で変わっていきます。

学習姿勢がよい子とは

- 好奇心が強い子:いろんな分野で疑問を持ち、自分で調べることが好きです。

- 目標意識を持っている子:目標があると、自然とそれに向けて行動しやすくなります。

- 自分のペースを知っている子:計画を立てたり、自分の集中力の続く時間を理解していると、自分に合った学習スタイルを把握します。

- 失敗を恐れずチャレンジできる子:間違えることを恥ずかしいと思わず、学びを前向きに捉えることができます。

- 成功体験がある子:できたという喜びを何度か経験していると、自分でやってみようという意欲がわいてきます。

- 自分で決める習慣がある子:今日はどの勉強から始めよう」など、自分で決めて行動する経験を重ねていくことができます。

幼児期からの関わり方で変わるBさんの学習習慣

小1のBさんは、入塾した時からとても印象的な生徒でした。

椅子にきちんと腰かけ、問題に取り込むときの姿勢にも「集中している空気感」が伝わってきました。「できる子」というより「学習姿勢がよい子」という印象でした。

お母さまにお話をうかがうと、特別なことはしてないとこのことでした。だた、幼児期の頃から読み聞かせをしたり、市販のドリルやジグソーパズルをしたりと親子で楽しみながら、学習を習慣化していたそうです。

低学年までは順調でも、高学年でつまずく子が多い理由

ポイントは「やる気が出たらやる」ではなく、 やる気に関係なく淡々と取り組める仕組みを整えること です。

小5の生徒Aさんは、小学校低学年の頃までは、「勉強が楽しい」「わかることが増えてうれしい」と毎日の宿題や音読も、親が少し声をかけるだけで自然と取り組めてました。

でも、学年が上がり、教科の内容が複雑になるにつれて、勉強に戸惑いが始まりました。

高学年になると「何がわからないのか、自分でもわからない」と親に相談するようになりました。このように、「学年が上がるにつれて難しくなる」「つまずきの原因が見えづらくなる」と入塾の相談を受けることが増えてきます。

このケースで改めて見えてきたのは、「学習習慣」とは、やる気がある時にだけ成立するものではないということです。

まとめ:幼児期の学びは家庭から育まれる

- 幼児期に学習の習慣や学習する姿勢がしっかりと整っている子どもは、親が言わなくても自ら進んで学習に取り組むようになります。

- 家庭内で親が模範となり、資格試験対策や学習する姿勢を見せることで、子どもにも自発性が育まれます。

- もう遅いと諦めず、まずは親自身が行動することで子どもにも変化が起こります。